26 мая начала работу международная выставка «Металлообработка–2025». В столичном «Экспоцентре» представлены отечественные разработки, которые способны кардинально изменить ландшафт промышленного производства. Выставка традиционно сопровождается широкой деловой программой, всего за четыре дня запланировано более 40 мероприятий.

«Металлообработка» — традиционное и долгожданное отраслевое событие, которое в течение 40 лет регулярно собирает лучших специалистов и ведущие компании. Интерес к выставке огромный, у многих павильонов выстраивались очереди, специалистам интересно было изучить передовые разработки и взять их на вооружение.

В этот раз экспозиция занимала все павильоны и открытые площадки «Экспоцентра». В 2025 году в «Металлообработке» участвуют более 1200 компаний из семи стран: России, Беларуси, Индии, Италии, Китая, Республики Корея и Турции. Непосредственно российских участников — более 800. Национальные экспозиции представляют Беларусь и КНР.

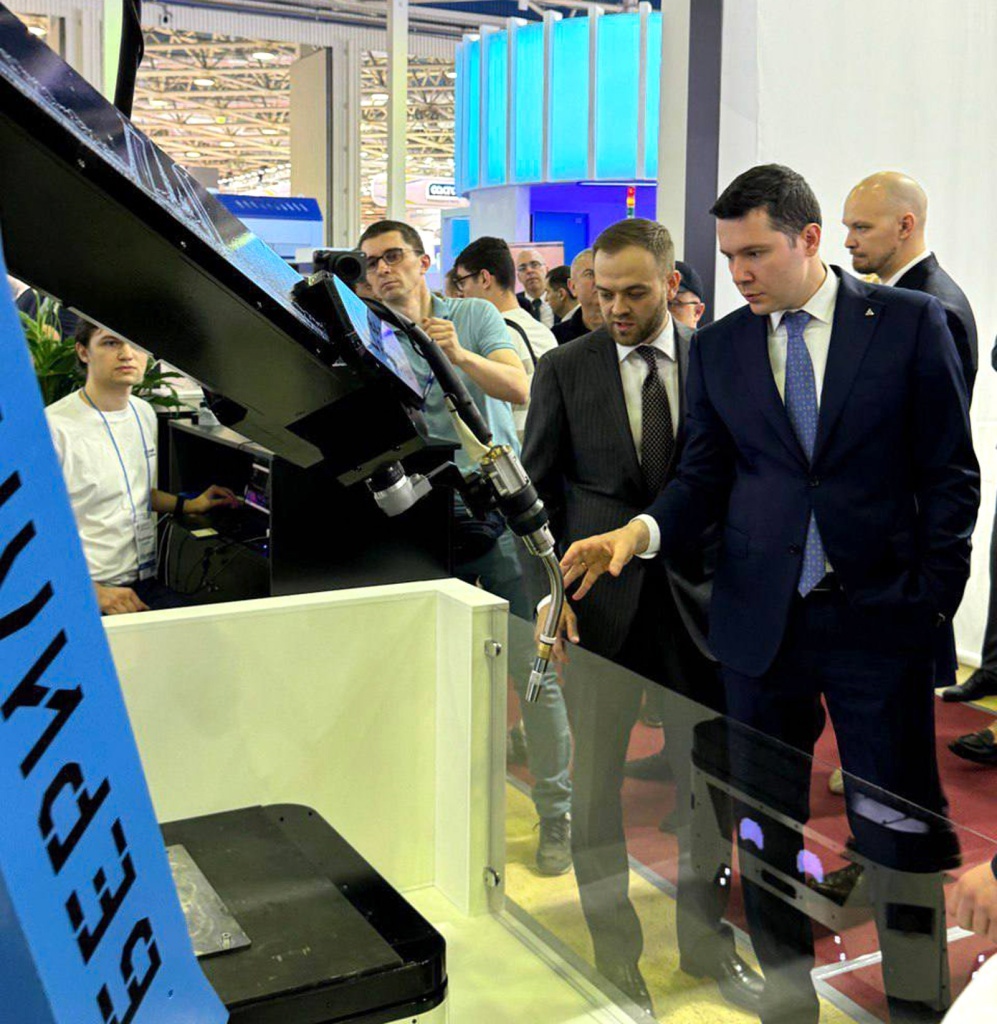

По традиции на «Металлообработке» свои экспозиции представили участники Консорциума робототехники, среди которых — НПО «Андроидная техника», «ИнноДрайв», «Робопро», «РобоКомпонент», «ТЕХНОРЭД», НТЦ «Модуль», «Валдай Роботы», «Семаргл», «Промобот», «Прикладная робототехника», «Уникальные роботы» и партнеры — Иннополис, «Диком-Сервис», «Роботех», «Эйдос Робототехника» и «Завод роботов». Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов с интересом осмотрел стенды участников и партнеров Консорциума.

Ключевые темы экспозиции 2025 года: инновации в станкостроении и инструменте, автоматизированные линии и роботизированные системы, программное обеспечение для управления умным заводом, технологии искусственного интеллекта и цифровые двойники, новые материалы и аддитивные технологии.

Ключевым событием первого дня стало пленарное заседание «Национальный проект "Средства производства и автоматизации" как основа развития устойчивой промышленности». В условиях глобальных вызовов отечественная промышленность должна стать опорой экономического суверенитета. Какие решения ускорят развитие отечественного машино- и станкостроения? Как достичь технологической независимости? Свою точку зрения на эти и другие вопросы озвучили представители власти, науки и бизнеса. Модератором мероприятия выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Открывая пленарную сессию, Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отметил, что приятно видеть, что выставка по сравнению с прошлым годом растет с точки зрения представленности российских компаний.

«Уже два павильона мы практически полностью занимаем, когда-то это была такая небольшая точка в одном из павильонов для российских производителей, сейчас это действительно уже полноценная отрасль, которая возрождается. И национальному проекту мы отводим очень серьезную роль в продолжении этого движения, в его ускорении», — подчеркнул министр.

Глава Минпромторга рассказал о выделении свыше 400 млрд рублей в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» на развитие ключевых направлений — станкоинструментальной промышленности, промышленной робототехники, литейного оборудования и подготовки кадров. Цель — создать технологически независимую отрасль с конкурентоспособными отечественными решениями.

«Уже два павильона мы практически полностью занимаем, когда-то это была такая небольшая точка в одном из павильонов для российских производителей, сейчас это действительно уже полноценная отрасль, которая возрождается. И национальному проекту мы отводим очень серьезную роль в продолжении этого движения, в его ускорении», — подчеркнул министр.

Глава Минпромторга рассказал о выделении свыше 400 млрд рублей в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» на развитие ключевых направлений — станкоинструментальной промышленности, промышленной робототехники, литейного оборудования и подготовки кадров. Цель — создать технологически независимую отрасль с конкурентоспособными отечественными решениями.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. А на старте этого проекта РФ занимала примерно 43-45-е место. По итогам прошлого года уровень роботизации России составил 29 роботов на 10 тыс. человек, а год назад эта цифра была 19. Необходимо прийти ориентировочно к уровню 145 роботов на 10 тыс. рабочих, заявил Антон Алиханов.

«Это на самом деле нам по силам, мы можем это сделать. Но надо понимать, что лидеры — Южная Корея, у них уже за 1100 ушла цифра на 10 тыс. человек. Это во многом обусловлено структурой экономики, так как главные потребляющие роботов отрасли — это автомобильная индустрия, производство микроэлектроники, радиоэлектроники, химия и фармацевтика. Конечно, структура экономии обуславливает лидерство и во внедрении робототехники. Здесь есть целый набор технологий и роботов, которые мы должны освоить. Сейчас в России восемь основных производителей промышленных роботов, Минпромторг работает над тем, чтобы все они получили заключение о «российскости». Мы несколько смягчили требования к производителям, чтобы обеспечить максимальную конкуренцию и участие этих производителей в мерах поддержки, которые мы внедряем», — отметил Антон Алиханов.

Глава комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенёв подробно рассказал о мерах государственной поддержки для станкостроительной и смежных отраслей, выделив в том числе такие инструменты, как специальный инвестиционный контракт (СПИК), промышленная ипотека, целевые займы Фонда развития промышленности. При достижении целей нацпроекта парламентарий призвал не только опираться на долговременное стратегическое планирование, но и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, донастраивать систему по необходимости.

В свою очередь губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев поделился опытом региональной промышленной кооперации и развития производства.

«На региональном уровне каждый министр промышленности очень хорошо знает инвестиционные программы своих предприятий. Его задача в буквальном смысле навязывать хорошее отечественное решение, которое есть у крупных предприятий в регионах. У нас сформирована хорошая электронная база, и мы уже хорошо знаем, какие новые образцы станков появились. Поэтому на региональном уровне мы занимаемся разными практиками, финансовым стимулированием, у себя в Самарской области мы ввели дополнительную инвестиционную льготу, а также буквально субсидирование под 5% на покупку нашими предприятиями станков, которые производят в Самарской области. Такие конкретные директивные практики позволяют увидеть нашим предприятиям эту возможность, поехать на эти производства, ознакомиться со станками и принять решение, чтобы их закупали», — рассказал Вячеслав Федорищев.

«На региональном уровне каждый министр промышленности очень хорошо знает инвестиционные программы своих предприятий. Его задача в буквальном смысле навязывать хорошее отечественное решение, которое есть у крупных предприятий в регионах. У нас сформирована хорошая электронная база, и мы уже хорошо знаем, какие новые образцы станков появились. Поэтому на региональном уровне мы занимаемся разными практиками, финансовым стимулированием, у себя в Самарской области мы ввели дополнительную инвестиционную льготу, а также буквально субсидирование под 5% на покупку нашими предприятиями станков, которые производят в Самарской области. Такие конкретные директивные практики позволяют увидеть нашим предприятиям эту возможность, поехать на эти производства, ознакомиться со станками и принять решение, чтобы их закупали», — рассказал Вячеслав Федорищев.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин отметил важность кадрового обеспечения и инновационных научных разработок для успешного внедрения технологий: «Мы действительно следуем заветам наших предшественников, еще в 80-х годах позапрошлого века были сформулированы основные принципы обучения инженерным специальностям, русской системе обучения ремеслам, которые базируются на трех основных параметрах. Первое, что, если мы учим инженера, его образование в фундаментальной дисциплине должно быть не хуже, чем в классических университетах, тогда это было очень актуально. Второе, при обучении инженера нужно глубокое увлечение практикой, большое количество практических занятий. И третье, неразрывная связь между высшей школой и промышленностью. Вот эти три принципа были заложены в российскую систему инженерных вузов еще очень-очень давно, почти 200 лет назад, и мы пытаемся продолжать эти традиции».

Завершая заседание, Сергей Катырин пригласил всех присоединиться к работе Международного торгово-промышленного конгресса ТПП РФ «Инвестиции. Развитие. Кооперация» — еще одного мероприятия в рамках выставки «Металлообработка».

Следом стартовала тематическая сессия «Межрегиональная кооперация и технологическое развитие». Эксперты обсудили обеспечение технологического лидерства России в перспективных направлениях научно-технического прогресса.

Следом стартовала тематическая сессия «Межрегиональная кооперация и технологическое развитие». Эксперты обсудили обеспечение технологического лидерства России в перспективных направлениях научно-технического прогресса.

«Нам нужен федеральный проект «промышленной кооперации» как института промышленных координаторов, единые стандарты кооперации — все это инструменты, которые превратят наши амбиции в реальность. Я верю, что именно здесь сегодня рождаются решения, которые через годы назовут «точкой отсчета» для экономического прорыва России. Давайте не забывать: кооперация — это не про отчетные показатели. Это про то, чтобы каждый гражданин от Калининграда до Камчатки чувствовал, что его труд встроен в большую национальную цель», — подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.

Парламентарий акцентировал, что наша сила — в способности объединять технологии, идеи и людей в единую национальную систему, но, чтобы эта система работала, нам нужны не только инвестиции и инфраструктура. Необходима новая культура взаимодействия — культура, где доверие между регионами ценится выше сиюминутной выгоды, где молодой инженер из Воронежа гордится тем, что его компонент летит в космос на ракете, собранной в Ростове. Где госкомпании видят свою миссию не в закупках, а в создании межрегиональных цепочек роста, резюмировал Сергей Морозов.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов также затронул вопрос развития межрегиональной кооперации и создания продукта всей компонентной базы: «Перед нами поставлена задача по наращиванию объемов промышленного производства на 40% до 2030 года и укрепление технологического суверенитета. Безусловно, мы планируем обеспечивать реализацию поставленной задачи за счет реализации национальных проектов технологического лидерства. И у нас их сегодня реализуется по линии Минпромторга пять, один из них уже запущен в прошлом году. Это национальный проект по авиационным системам. Несколько мы запускаем еще в текущем году. Это «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». И проект «Промышленная кооперация экспорта», который тоже у нас реализуется уже год по линии Минпромторга. Безусловно, для обеспечения технологического суверенитета и лидерства по ключевым отраслям перед нами стоит задача мобилизовать весь промышленный комплекс, подключить все присутствующие меры государственной поддержки как по линии федерального центра, так и по линии регионов. Это федеральные и региональные фонды развития промышленности. Они у нас созданы сегодня в 87 субъектах РФ, общая капитализация региональных фондов свыше 100 млрд рублей. Это тот финансовый ресурс, который позволяет сегодня нашим промышленным предприятиям быть конкурентоспособными».

Позже прошел круглый стол «Квалификация будущего: промышленный рынок труда и актуальные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений». Какие изменения необходимо внести в учебные программы для подготовки специалистов, способных эффективно работать в современных условиях? Как предприятия могут участвовать в формировании образовательных стандартов и программ, чтобы обеспечить соответствие подготовки кадров реальным потребностям рынка? Эти и другие вопросы обсудили представители власти и ведущих вузов страны.

Директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Валерий Пивень отметил, что кадровый вопрос сейчас является одним из ключевых аспектов в реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации». Был подготовлен отдельный федеральный проект «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации».

«И здесь мы посмотрели на эту проблему несколько шире. То есть мы сначала посмотрели на то, чего не хватает студентам, которые учатся, потом уже выпускникам, которые приходят на предприятия. И дальше, как их уже можно будет вовлечь в процессы производства. Здесь на каждом из этих этапов мы решали свои задачи. То есть сначала студентов знакомили с производством, чтобы они посмотрели, что такое производство. Чтобы они даже определились, нужно ли им это дальше, или не нужно. Если человеку это не нравится, то зачем тратить время на то, чтобы дальше обучаться в этой сфере. А потом работали с выпускниками, которые непосредственно пошли работать на предприятия. Мы такой путь прошли с нашими коллегами из Бауманки на примере одного из предприятий. И этот опыт мы реализовали в том числе с отрывом от учебы: они выехали на производство, на этом предприятии работали, и на основании всех выводов мы уже поняли, что действительно не хватало студентам», — рассказал Валерий Пивень.

«И здесь мы посмотрели на эту проблему несколько шире. То есть мы сначала посмотрели на то, чего не хватает студентам, которые учатся, потом уже выпускникам, которые приходят на предприятия. И дальше, как их уже можно будет вовлечь в процессы производства. Здесь на каждом из этих этапов мы решали свои задачи. То есть сначала студентов знакомили с производством, чтобы они посмотрели, что такое производство. Чтобы они даже определились, нужно ли им это дальше, или не нужно. Если человеку это не нравится, то зачем тратить время на то, чтобы дальше обучаться в этой сфере. А потом работали с выпускниками, которые непосредственно пошли работать на предприятия. Мы такой путь прошли с нашими коллегами из Бауманки на примере одного из предприятий. И этот опыт мы реализовали в том числе с отрывом от учебы: они выехали на производство, на этом предприятии работали, и на основании всех выводов мы уже поняли, что действительно не хватало студентам», — рассказал Валерий Пивень.

Фото: пресс-служба Консорциума робототехники

Источник: журнал Мир робототехники